“1946年正月初三的夜里股票杠杆配资平台,咱们把话挑明吧——你为什么骗我?”窄屋里,油灯摇晃。说话的人是刚从前线回冀中的孙毅,他压着怒气,盯着眼前的长兄。兄长沉默,窗外北风刮得呜呜直响。

这一幕,是将军生命里最不愿回忆的瞬间。可要理解孙毅后来做出的所有选择,就必须回到这片刻骨的对质。时间顺序再往前推,才能看清整件事如何一步步走向失控。

1928年,孙家在河南乡下给二儿子安排了一桩婚事。新娘崔道蕴,心灵手巧,针线活出了名。婚礼那天,新郎未归,妹妹顶替拜堂——这在那个乱世并不稀奇,只要认门户,礼成即可。几个月后孙毅探亲,两人算是真正见了面。小院里挂着灯笼,崔道蕴一句“我给你缝了件棉衣”,让新郎心里一热。短暂相处,他发现妻子爱笑且能吃苦,便把全部积蓄塞给她保管,随后返队。

1931年,宁都起义爆发。孙毅随队改编进红军,自觉革命者不该连累家人,干脆与故乡断信。彼时的中国,邮差常被枪声吓退,一封信走不到十里地。断联的结果,是老家人人以为孙毅凶多吉少,崔道蕴更成了无根浮萍。婆家里,掌家权的长兄觉得寡嫂带着孩子是负担,冷言冷语日甚一日。公婆尚在时还能护着,等两位老人相继病逝,日子便彻底熬不下去。

1937年,华北沦陷,日军“三光”扫荡,崔道蕴的娘家被毁。她带着女儿一路讨饭,从黄河东岸挪到西岸,脚底磨出血泡也不敢停。后来遇见了唱大鼓的张值棚,此人穷却仗义,是当地地下党员。一个寡妇带孩子改嫁,在旧礼法里不光彩,但为了活下去,她答应了。换成旁人,也只能如此。

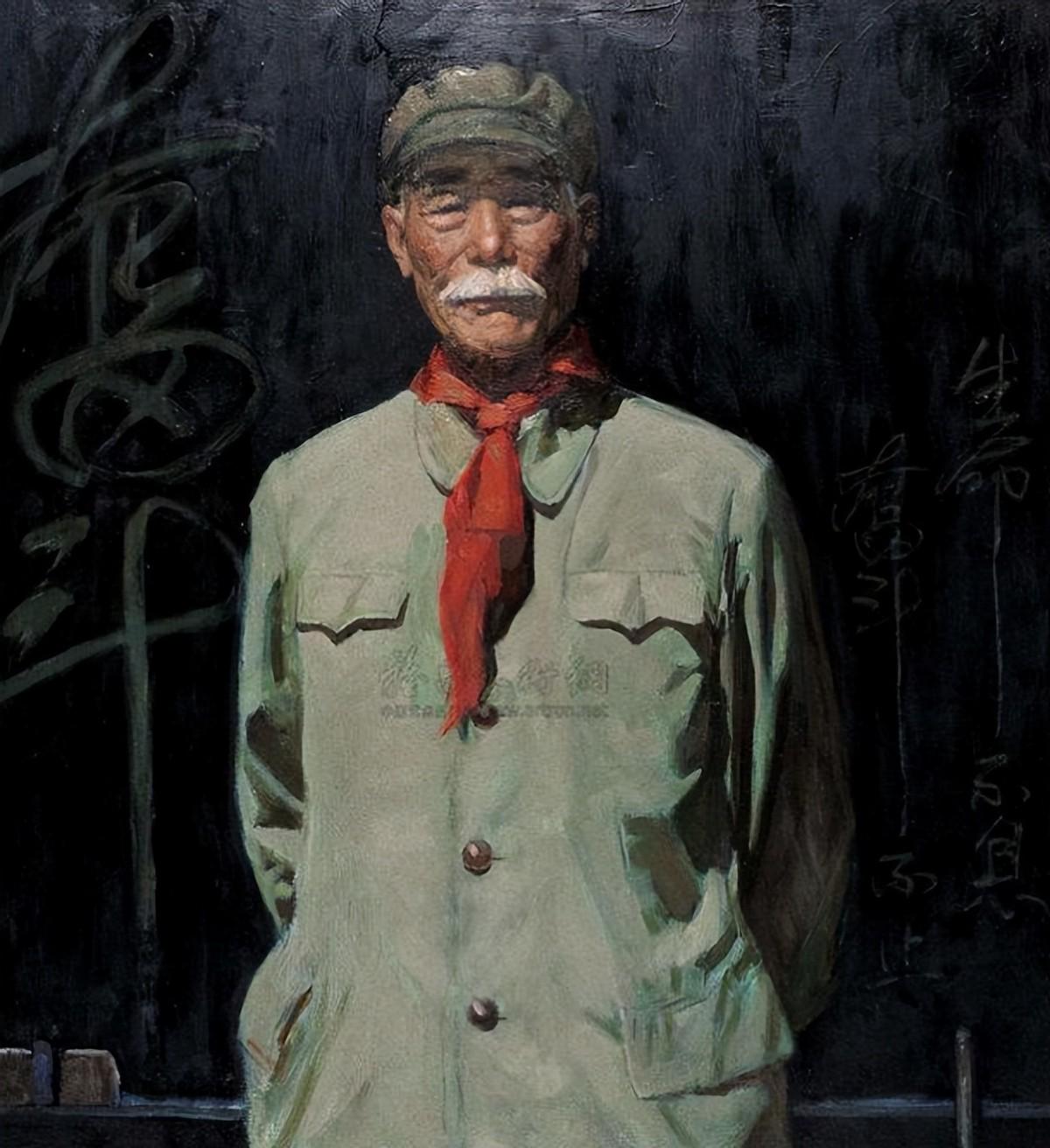

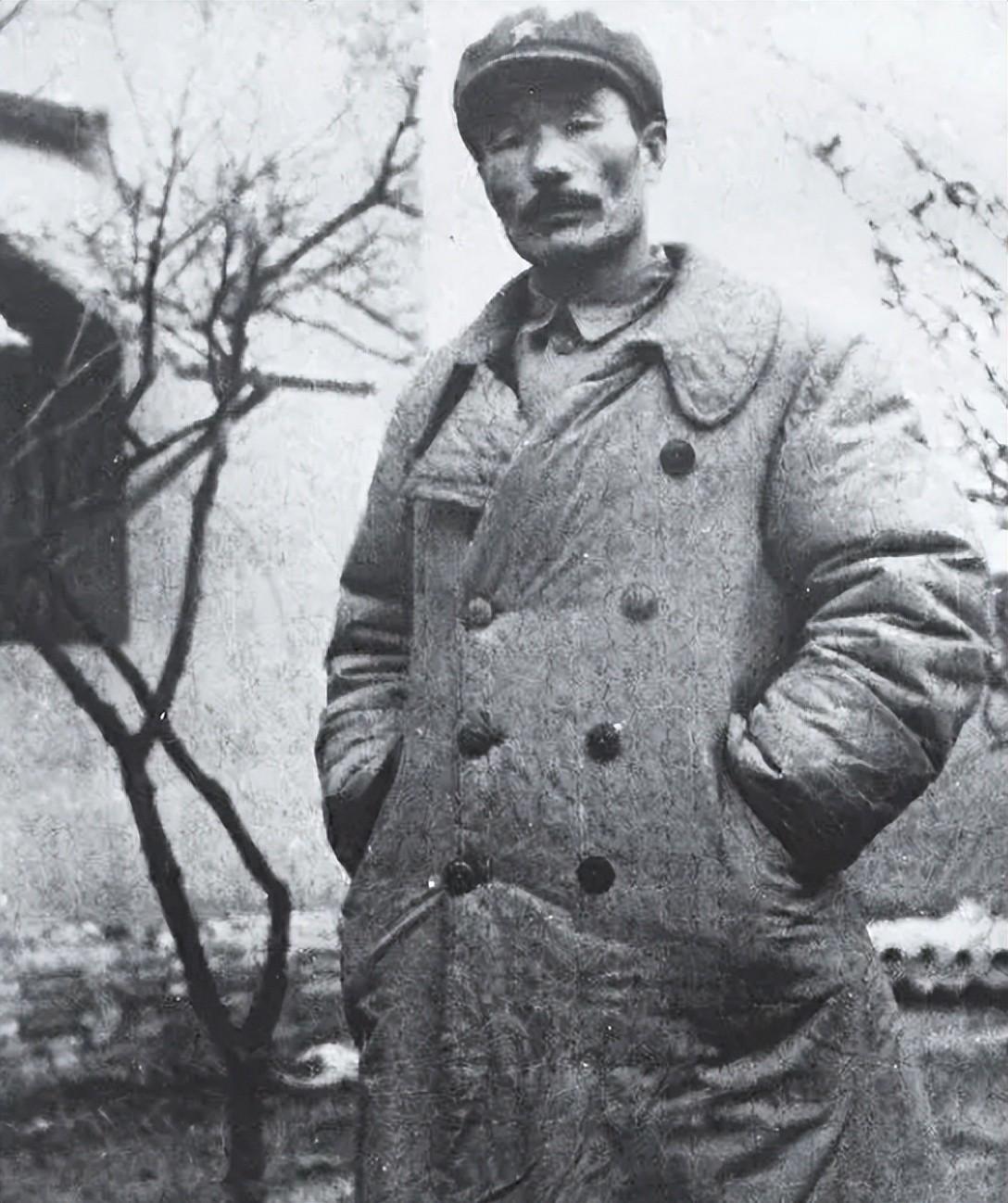

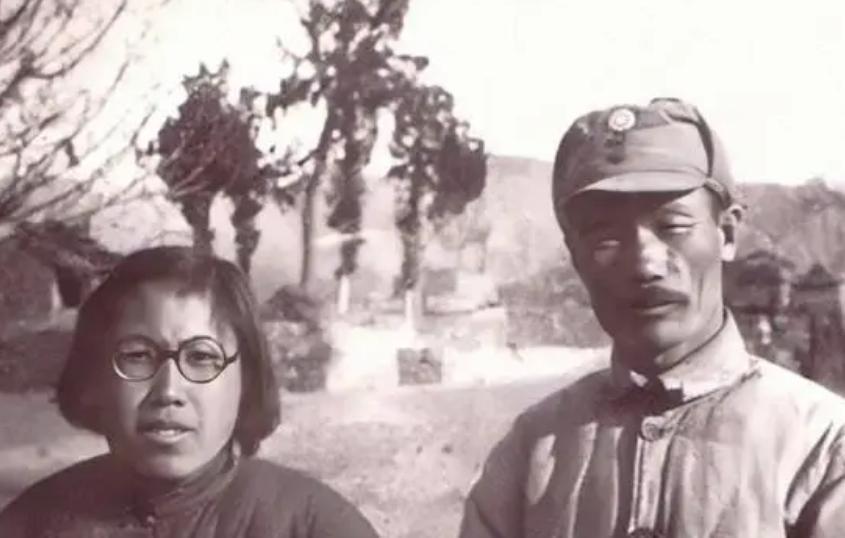

前线的孙毅并不知情。进入抗战相持阶段后,他在晋察冀军区任参谋长。1939年夏天,聂荣臻想给这位倔脾气部下介绍对象——妇救会主任田秀涓,22岁,沉稳能干。孙毅先摇头:“我已有妻女。”但随即意识到,自己竟整整八年没给家中报过平安。于是写信托人捎回河南,询问妻女安否。等来回信时,他彻夜未眠;信上说,崔道蕴和孩子早夭。

痛失至亲的悲恸,被战争的浓烟压住。少数同志知道内情,也就不再劝婚。可人与人终究靠日常相处生感情,田秀涓在艰苦行军里替孙毅分担后勤,递水送药,默默记录他开会的重点。有时候一句“老孙,降温了,穿大衣”让他心头发软。1940年秋,两人在炮火间办了极简婚礼:木盆里几朵野菊花,一桌苞米面窝头,证婚人是机关首长。战友们起哄,田秀涓脸红低头——这些画面后来被称作“高干中的模范夫妻”。

然而1945年8月,日本宣布无条件投降,冀中部队进入战略机动期,通讯条件改善。孙毅借机再次派人回村,想把父母骨灰迁走。探子仅用十天就带回重磅消息:崔道蕴没死,女儿也好好的,只是改嫁了。听见这话,孙毅握着茶盏,指节发白。喜悦与疑惑交织,他立刻让勤务兵去查。结果更惊人——谎报死讯者,正是自己的大哥。理由很直接:怕崔道蕴守活寡拖累家族,还想着吞那点墙缝里的私房钱。

1946年初,孙毅奉命暂回石家庄整编,顺路见兄长当面质问。对方支支吾吾,只说“大家都以为你回不来了”。孙毅拍案怒斥:“你的心,比寒冬还凉!自今日起,兄弟之情断绝。”这句决绝的话,他此生一次,不曾收回。

处理完家务事,孙毅立即托人向崔道蕴转达歉意,又提出把女儿接来读书。崔道蕴明白,这是孩子少有的前程,于是同意。女孩进了军区后勤学校,第一学期就拿了三门优等。她长得像母亲,眉眼温柔,偶尔抬头看父亲,孙毅心里总涌起钝痛。一次晚饭后,他对田秀涓说:“我欠她们太多。”田点点头:“那就一辈子补给孩子。”言辞不多,却是夫妻间最真实的默契。

新中国成立后,孙毅转任军区干部部部长,再到装甲兵学院副院长,工作繁忙。女儿大学毕业后留在北京医院,成了外科医生。1960年春,电报传来:崔道蕴因病医治无效去世。孙毅批了一周假,悄悄去河南,为她置办棺木。村口土路尘土飞扬,他站在西瓜地边,久久没进门,最后托人送去一笔钱,只说“老友之义”。

多年后,1989年重阳节,北京人民大会堂,“全国金婚佳侣”颁奖台上,孙毅与田秀涓携手领奖,掌声雷动。外人看到的,是将军戎马半生的忠贞与温情;很少有人知道,他袖口里那张折得发旧的相片,正是早已作古的崔道蕴。照片上,她抱着不足周岁的女儿,微笑宁静。

历史从不止一条主线,它总在分岔口留下人性的复杂痕迹。孙毅的决断里有烈士风骨,也有常人难逃的内疚;田秀涓的包容,是对战乱命运的温柔抗争;而一念之差的兄长,成了家族讳莫如深的阴影。将军没有写自传,但他说过一句话:“战场上怕不了敌人,怕的是自己良心睡不踏实。”这句话,被后辈记录在笔记本首页,字迹遒劲,墨迹微褪,却仍能看出那个时代的硬度与人情。

长富资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。